鲍广仁

38年前的1978年,我和张柏青认识将近两年。当年春天,中国在文革后首次全国开考,招收文革后的首届研究生。我报考中国社会科学院研究生院的英语新闻采编专业硕士研究生。文革10年没有招生,全国积累了大批学子,文革前的大学生及文革中的几届工农兵学员都跃跃欲试。竞争之激烈,可以想见。

幸运的是,我获得了到北京面试的机会。离成功仅有一步之遥了,似乎唾手可得。但9月中张榜时,我落榜了。

当时的沮丧程度可想而知。情绪低落的我,根本没有想到要结婚,只想到如何次年再战。

这时,柏青却作出了一个令我吃惊的决定:我们去领结婚证,先结婚,再备考。

9月23日,我们俩一起到合肥市街道办事处办了结婚手续。记得结婚证只有一张纸,没有照片,上面有毛主席语录。我们商量,10月1日我们向亲朋好友发发喜糖就算结婚了。

虽然领了结婚证,但我心里并不是特别高兴。考研失败的阴影一直笼罩在我心头。

然而,命运之神在一夜之间突然改变。

9月30日晚,我在柏青家刚吃过晚饭,突然有人敲门。开门一看,是安徽大学外语系的同事杨国均和宁健康。他们特地给我送电报来。打开电报,上面有几行字:鲍广仁,你已被录取,不录取通知书作废。10月7日前到北京报到。

好事终于来了。虽然迟了点,但还有什么比“洞房花烛夜,金榜题名时”更令男人兴奋的呢?

顾不上办什么婚礼了。其实上我们也没有准备办。6天之内要办好一切手续前往北京报到,一切都在匆匆忙忙中进行。实际上我们还提前办好手续,于4日晚登上从合肥开往天津的火车。我们要来一次旅行结婚,先到柏青在天津的大姐家中住两晚。

再见了,我学习与工作了8年的安徽大学。再见了,合肥。

说是旅行结婚度蜜月,其实是在外面“打游击”。在天津大姐家,我们在院子里的一个防震棚里住了两晚。到了北京,社科院新闻所让我们四人住一个房间,柏青没有地方去。同室的杨壮家住北京,他将自己家的钥匙给了我们,让我们到他家去住一晚,也算在北京度了蜜月。第二天柏青就离开我回合肥上班了。

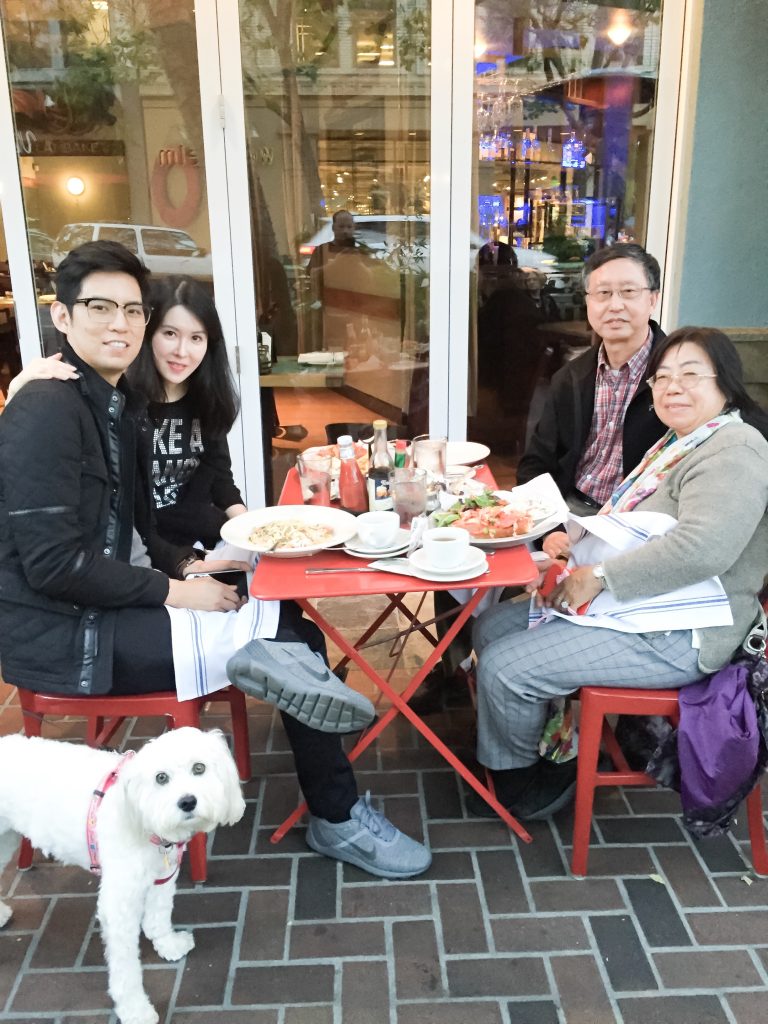

我和柏青就这样结了婚。没有婚礼,连亲戚朋友坐下来吃顿饭都没有。也没有结婚照。至今结婚已经38年,我们也没有到照相馆去照过一张正式的结婚照。更没有结婚戒指。至今为止我没有戴过戒指。柏青的戒指,是我们到美国后,女儿自己挣钱给她买的。

1978年10月结婚后的三年研究生生活,每天都在期待中度过。还好,当时每年有寒暑假,一年有两个月的时间可以见面。1981年8月研究生毕业后,我分配进新华社国际部工作,直至1984年1月,两年多时间,一年只有一个月不到的探亲假,更是离多聚少。1984年1月,我被派往美国华盛顿任驻外记者,两年才有一次探亲假。

幸好我在1986年帮柏青办好在美国自费留学的手续,华盛顿分社社长李延宁破例让柏青住在分社,这才结束“牛郎织女”的生活。这离我们结婚已经八年。在国内时,我们夫妇两地分居,到美国后才得以团聚,而柏青到美国留学的最初目的,竟然是为了留学回国可以拿到进北京的名额。好一个“曲线进京”,从合肥进北京不过1100公里,但却要经美国走过15000公里方能到达。当时进北京的名额控制非常严,连新华社这种国家重要机构也无能为力。但当时教育部有规定,从美国拿到硕士以上学位的回国留学人员,可以进北京工作。

1988年底,我结束了在美国华盛顿的记者生涯,和柏青一起回到北京。凭着在美国拿到的硕士学位,柏青进了新华社,最终实现了夫妻在北京团圆的梦想,过了两年多夫妻与女儿在一起的幸福生活。

但我不是个安分守己的人。在经历过1989年那场风波之后,我申请到美国自费留学。1991年8月,我们这个小家庭刚过了两年半快乐时光,我拿到南加州大学的奖学金,到安纳伯格传播学院读传播学研究生,在41岁时再当学生,成为班上年龄最大的“老学生”,也再次过起了单身的日子。

幸好一年之后的1992年夏天,柏青带着当时11岁的女儿婧婧顺利来到美国,从此之后,我们一家在美国团圆,直至今天,再未分离。

没拍结婚照,没办结婚喜宴,更谈不上穿婚纱礼服、戴结婚戒指,也就没有海誓山盟,即使在美国生活了30多年,我们也不习惯将I love you挂在嘴边,但我们的婚姻却走过了38个年头,凭的是什么?我想,我们凭的是一颗心,一颗时刻想着对方的心。我们俩人都没有将爱挂在嘴边,但放在了心上。以心交心,将心比心,我们在没钱的日子里,可以将生活过得开开心心。在有钱的日子里,也不成为钱的奴隶。我们没有各自的小金库,钱多钱少都放在一起。我常开玩笑小心回家跪搓衣板,但即使做错了事,回家也不用睡沙发。我们各自都没有可以向对方隐瞒的,手机可以互相看。也正是这种开明与坦荡,让我们的婚姻走得更远。

今年8月13日婧婧的宝贝儿子Julien在美国出生。我们升级为爷爷辈,做了外公、外婆。柏青更是每天忙于小宝贝。人生不可能再有个38年,但我们忙忙碌碌、开开心心、知知足足地过好每一天。阳光,总是照射在我们身上。